BtoC (Business to Customer)

BtoB(Business to Business)

素材、電子部品、機械部品、工場・ビル設備、公共インフラ関連を企業向けに製造・販売するメーカー

企業を相手にビジネスを行うため、BtoBで働く営業は法人営業とも呼ばれます。

一般の方は馴染みのない製品を扱う企業多いですが、産業・インフラの土台を支えているという点がモチベーションになると考えて入社をする方が多いです。

無形商材の営業から有形商材のメーカー営業に転職 | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

メーカー営業の仕事内容

まず、メーカー事業の全体像を理解する必要があります。

企画⇒開発⇒営業⇒受注⇒生産⇒出荷⇒アフターサービス というのがメーカーの事業活動の全体像になります。

営業職がどの部分の仕事を行うかは企業の大小や企業の構造によります。

大きい企業であれば営業職の仕事が細分化される一方、小規模の会社では全てに携わる場合もあります。

しかし、大企業であっても、総合電機メーカーのように多くの事業を有している場合は、一つ一つの事業は中小企業規模になるため、営業が関わる領域が幅広くなります。

多くの方が営業職と聞いてイメージするのは顧客と対面でやり取りする営業活動・受注活動・アフターサービスの部分でしょう。

しかし、営業職には以下のように企画・開発・生産・出荷・アフターサービスといった領域に関わる業務が沢山あります。

- [海外営業部・〇〇地域課]:担当地域の売上管理、納期・輸出作業管理

- [商品企画部・△△商品企画課]:開発者と共に商品企画(仕様/価格/商流/販売施策)

- [営業部・□□販路課]:担当地域代理店の商流管理、拡販施策立案

- [カスタマー部・サポート課]:既存顧客へのサポートを行い再販に繋げる

- [営業部・××市場開発課]:新規顧客へアプローチし指名獲得を図る

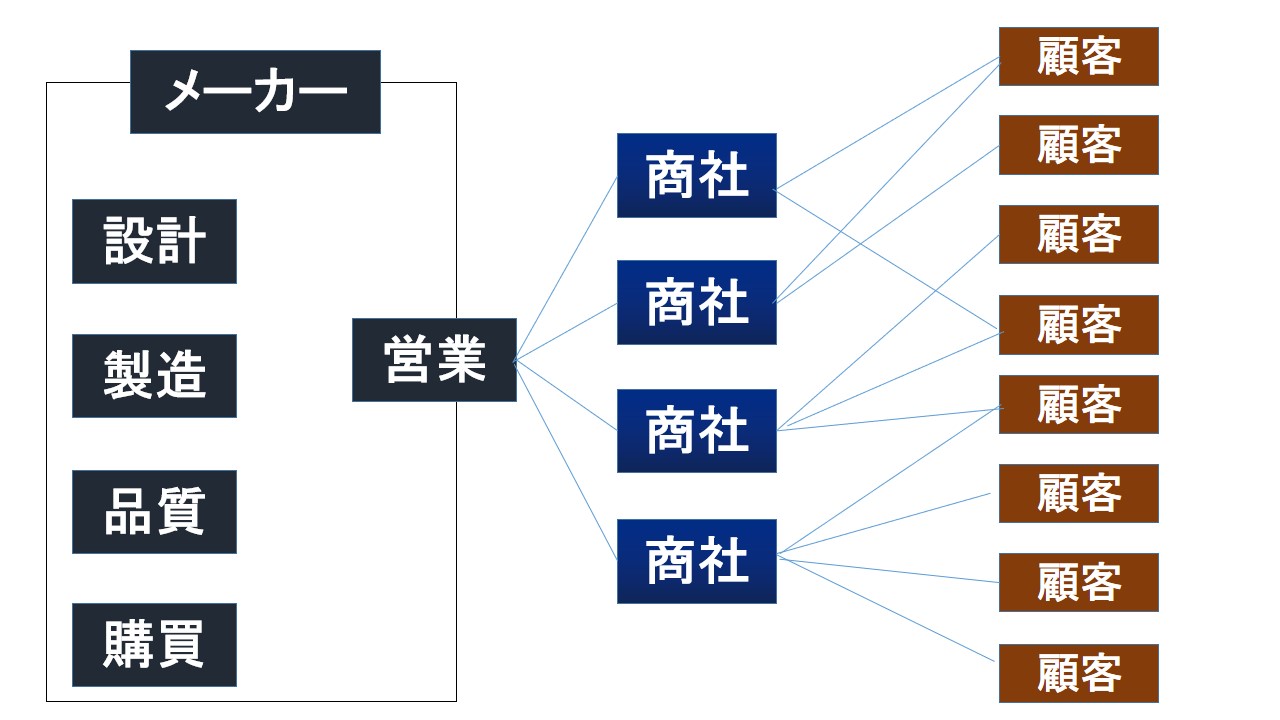

メーカーの商流

メーカー営業と顧客の間には、いわゆる商社営業が介在することになります。

メーカーの業界によって商社の通称も異ります。

- 家電メーカー ⇒ 家電量販点 ⇒ 顧客(一般消費者)

- 半導体製造メーカー ⇒ 半導体専門商社 ⇒ 顧客(機械メーカー)

- 変圧器メーカー ⇒ 電材店 ⇒ 顧客(発電所・ビル・工場

メーカ営業の仕事はゆるい?飛び込み営業とは違うルート営業の特徴 | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

既存の商流における営業はルート営業、新規で商社・顧客を開拓する場合は新規開拓営業となります。

更に、メーカ―営業が顧客に直販するケースもあります。

大半のメーカーは複数の商流を用いて事業拡大をしています。各企業のビジネスモデルにより異なりますので、求人情報を見てその企業の営業職がどちらに属するのかを正しく理解しましょう。

メーカー営業の良いところ

メーカー営業の良いところ

大手メーカー2社で10年間メーカー営業を勤めた筆者がメーカー営業の良いところを紹介します。

![]()

グローバルな舞台で仕事が可能

中国を始めとした新興国に家電・テレビ・自動車等の多数の製品で追いつかれてしまっている現状はありますが、日本の製造業はまだまだ世界で競争力がある製品がいくつもあります。

日本の経済成長は鈍化する中、主要なターゲットは海外市場であるため、グローバルな仕事ができます。

尚、現地に拠点がある一定規模の会社であれば、現地の言葉と日本語の双方を話せる社員を現地で採用していますので、ご自身の外国語力に自信が無くても問題はありません。

理不尽なクレーマーが少ない

家電・自動車・家具といったBtoCの場合でも日々の顧客とのやり取りは量販店などの商社/代理店が行います。

そのため、メーカー営業はクレーマーなど異常な顧客に出くわすことが基本的にはありません。

また、法人営業の場合もこのリスクは基本的にはありません。なぜなら相手は個人ではなく、企業になるからです。

もちろん気難しい人や変な言い掛かりをいう人はたまにいますが、常軌を逸しているというほどではありません。

商品企画に携わることができる

商社営業との一番の違いはこの点であると言えるでしょう。

まず、一般消費者向けのBtoC製品ですと調査会社のアンケート調査結果といったマスデータを用いたり、競合他社の製品情報をWEBサイトや実物から調査・分析するなどして、マーケティングを行い、企画・開発にフィードバックを行います。

また、法人向けの製品となると顧客ニーズは顧客の事業の機密情報であるケースが多く、第三者の調査会社などには後悔しないのでメーカ側の直接訪問による面談で独自に入手するケースが多いです。

勿論顧客の情報が顧客の競合会社に漏れると問題になるので、第三者への共有は絶対NGの条件のものとで情報を開示頂きます。特に、その顧客企業の独自要望によるカスタム開発を求められる案件の場合はこのケースになります。

筆者はこの業務が大好きでした。特に海外で新規開拓をする際に現地のローカルスタッフと共に顧客をいくつも巡回し、共通するニーズをまとめて製品開発側に提案するという企画段階に携われることは、メーカー営業の醍醐味だと思います。(顧客が面談のアポをすんなり受け入れてくれるかは会社のネームバリューによります)

【花形部署】未経験者がメーカー商品企画職に転職して活躍する方法 | TERAO|メーカー営業転職 (terao-business-blog.com)

メーカー営業のつらい点

どんな仕事にもつらくて大変な点があります。

ただし、人によっては「全然大丈夫、大した問題では無い」と感じる人もいます。

大変な点とやりがいは表裏一体だからです。人によってはチャレンジングで楽しめる内容もあるはずです。

製品知識の習得に苦労する

携帯・家電・自動車などのB to C商品は自身がユーザーになることができるため知識習得が容易です。一方、生産設備・電子部品・素材などのB to B商材は自身がユーザーではないため製品知識の習得比較的苦労します。

【アドバイス】

製品知識はお客様のニーズ・困りごと聞く過程で学びます。

社内の開発プロセス・製造工程だけではその製品を理解したことにはなりません。

その製品の何が顧客に好まれているのか、どこに改善の余地があるのかといったことを把握して初めてその製品を理解していることになります。

顧客との商談は基本的には商社・代理店が行っている会社であっても顧客と会話する機会は十分にあります。

年上とのやり取りが中心

メーカーにおける事務系職種の人は自分より10~20歳年上の技術者の人と仕事をすることが大半です。

相手の方が社員としても社会人としても知識・経験が豊富であり、対等に議論できずに言いなりになってしまうケースが多々あります。

【アドバイス】

「市場・顧客ニーズを誰よりも知っているのは自分だ」ということを武器にすることです。

これはB to C、B to Bに限らず共通です。

一部の会社では営業が収益などの事業性を役責とする場合があるので、これも一つの挙げられますが、”営業”である以上はやはり顧客を社内のどの部門よりも知っていることが価値です。

顧客ニーズは環境変化と競合動向により日々変化するものであり、最新の実態を一番に把握できるのは技術者ではなく営業です。

飲み会/接待が多い

多かれ少なかれ、どの業種・会社でも飲み会はありますが、法人営業は日本の接待文化により比較的頻度が多いです。

幹事・茶坊主の仕事にウンザリする若手社員は年々増加しています。

【アドバイス】

汎用的なビジネススキルを養えると前向きに考えると良いです。

飲み会の幹事や顧客の接待をこなす能力は日本の企業ではどこでも流用できる汎用的なスキルといえます。

従い、転職した際にも役立ちます。(もちろんスキルとは言えど採用面接ではPRできませんが)

また、海外の方とビジネスする際にも日本のおもてなし接待術は役立ちます。

【恥をかく前に】上司との飲み会で気を付けるべき社会人のビジネスマナー7選 | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

設計・製造要因のトラブル対応

- 設計不備による不具合で納品した製品が客先でトラブルが起きた!

- 半導体部品が不足し顧客に約束した納期・数量が守れなくなった!

営業では防ぐのが困難なトラブルが時折発生します。

この場合、貴方自身の落ち度ではなくても、顧客の窓口である営業が謝罪に行くことになります。

【アドバイス】

トラブル時に営業として最善を尽くし、顧客の被害を最小限にすることができると、顧客の信頼を得られるというチャンスの側面もあります。

自分でコントロールできない領域をだからと嘆くのではなく、次につながるようにポジティブな視点を持つと成長に繋がります。

社内調整業務が多い

メーカー営業は顧客と会社の間の懸け橋となる立場として様々な調整があります。

- 顧客からの技術的な問い合わせ対応に関する技術者との調整

- 製品納期に関する先方と工場との調整

- 見積書作成における社内調整

- 度重なる社内会議のアレンジ

板挟みになる理由は、社内関係部門が顧客の要望に対応する余力や実力がない時に起こります。

日常的な板挟みにウンザリして転職をする若手社員は少なくありません。

【アドバイス】

社内調整で上手くいかないことが続くと「つまらない、意義が無い」とモチベーションを下げてしまう人が大半ですが、逆にうまく社内調整ができるようになればそれはあなたの立派なビジネススキルであるとポジティブな見方をしましょう。

この社内調整は個人技で働く業界以外は殆どの企業で多かれ少なかれ求められる能力です。

もし転職をすることがあれば転職先でも役立ちます。

見方を変えると社内調整が求められるということは貴方が社内でリーダシップを取れる立場にあるということです。

社内の関係区を動かして顧客の要望に総合的に対応しているのは自身であるというプライドを持って堂々としましょう。

「この業務は顧客ニーズに対応するため(=会社の事業を成長させるため)に必要なんです!」という姿勢で取り組み、意義を伝えられれば社内関係者も貴方のリーダシップについて来てくれるはずです。

地方勤務の可能性

メーカーの開発拠点・生産工場は地方にあるため、営業職も地方の僻地に勤務になることがあります。

最初の勤務地が都市部だとしても、メーカーは全国転勤が前提ですので地方勤務に異動になる可能性があります。

年功序列の給与体系

メーカーは比較的給与が高く安定している業界であり、多くの高収入企業もあります。

しかし、年功序列の給与体系であり20代・30代の間は成果の給与反映が殆ど無いというで短所があります。

昇格試験も一定の年齢なるまで受けることができず、合格して当たり前という位置づけになるためモチベーションを保つのには苦労します。

パフォーマンスが良ければ社内で個人的には評価・尊敬されますが、日系メーカーでは20代の内はそれで給与が上がったり、昇進が早まることへの影響は微々たるものです。

実感できるほどに影響が出てくるのは30代以降です。

この点はIT・金融・コンサルなどの成果主義の業種との大きな差異です。

【実例】メーカー営業の年収と福利厚生(給与/ボーナス/家賃補助/通勤手当/保険) | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

1人では仕事が出来ない

メーカー業界に向いている人

入社後に自分の志向・スキルと実務で求められている内容が一致しないと後悔をしてしまいます。

実は、「採用面接に受かり入社出来る人」と「入社後に働いて成功する人」の条件は必ずしも完全にイコールではないのです。

ここからは、大手メーカーの2社で営業職の経験がある筆者が、メーカー営業に向いている人が有している考え方・能力を紹介します。

プロジェクトマネジメントができる

多種多様な人を巻き込んで目標に向かって推進する能力のある人がメーカー営業に向いています。

これは全業種のメーカーに共通しています。

顧客毎に異なるニーズを収集し、事業拡大のための最適解に向けて社内の多くの関連部門と調整を行います。

人当たりの良さ・リーダシップ・論理的な説明能力などのスキルが備わっている人が向いています。

ノルマ達成のプレッシャーに追われることなく働きたい人もメーカー営業を選ぶ傾向にあります。

メーカー営業になる女性社員が増えている理由を現役メーカー社員が解説 | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

専門家よりジェネラリスト

メーカーの仕事は非常に幅が広いです。

企画⇒開発⇒営業⇒受注⇒生産⇒出荷⇒アフターサービス というのがメーカーの事業活動の全体像になります。

それ故、貴方がもしエンジニアとして入社したとしても、設計・開発業務のみならず、部門間調整・顧客対応・事業性試算等の業務にも携わります。

特定の分野だけに特化したプロフェッショナルよりも、これらの幅広い業務に対応できるジェネラリストの方が重宝されます。

具体的には、対人コミュニケーション能力・英語力・マーケティング能力・会計知識があると良いです。

事業全体を俯瞰して見ることができ、部下と関係部門をマネージメントすることが求められます。

これは、エンジニアであっても当然該当します。

全国転勤が許容できる人

殆どのメーカーは県をまたがって複数の拠点を有しています。

各拠点で行う業務は異なるため、ジョブローテーションにより全国転勤が前提になります。

全国転勤の場合、具体的には以下のリスクがあります。

【単身赴任】

どうしても単身赴任が嫌である場合、最悪のケースではパートナーに仕事を辞めて貰うか転職してもらう必要があります。

このリスクは結婚前にパートナーと良く話し合っておく必要があります。

また、家を購入する場合は一時的に人に貸し出すことも想定しておくべきです。

私の同僚でも家を貸し出している人は多数いますし、全国的にかなり普及してきている印象です。

しかし、自分の家を人に貸すことに抵抗がある人は購入を控えるかメーカー勤務は避けた方が良いです。

単身赴任なんてばからしい|辞令を直ぐ承諾すると後悔します! | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

【田舎への移住】

メーカーの拠点は土地が安い地方の工業地帯にあります。

従い、地方での生活に抵抗がある人はメーカーは避けるべきです。

最初の配属が都心部だとしても、ほぼ必ず地方への異動があると思って下さい。

僻地へ配属・異動させられたことに不満を言う方がSNS上で散見されますが、会社選びの考えが浅はかとしか言いようがありません。

職種の垣根を越えられる人

メーカーは多岐にわたる部署で構成されています。

各部門が自部門の仕事だけしていては日系メーカーの事業は進みません。

各関連部門の仕事を理解して連携することが求められます。

メーカーで働く上で一番難しいところは、関連部門に対して常に何かお願いをする必要があることです。

他部門のスケジュール遅延があれば自分の仕事に遅れが出ますし、何かをお願いすると嫌な顔をされることが日常茶飯事です。

メーカー社員の最も辛いところは自分自身の能力だけで仕事を完結することができないところです。

好奇心を持って他部門の仕事まで介入して前向きに事業推進できる人は2割にも満たないでしょう。

この一部の人たちで事業を発展させているのがメーカーです。

タスク管理に優れている

企画⇒開発⇒営業⇒受注⇒生産⇒出荷⇒アフターサービスの全ての工程においてスケジュール管理が重要になります。

特に開発と生産のスケジュールは事業計画と顧客要望で期限が決まっているので、社員は死に物狂いで厳守に努めます。

このスケジュール管理の難しいところは、部門間の連携が不足していると何かの工程で漏れがあったり遅延が生じてしまうことです。

具体的には以下のようなトラブルが良く起きます。

- 開発コンセプトが経営層の意思でブレるためスタートが遅れる

- 市場・顧客要望により開発内容を見直す必要がある

- 品質トラブルで手戻りが発生する

- サプライヤー部品の遅延が発覚し生産が遅れる

従い、関連部門と積極的に会話をして状況把握をしてスケジュール管理する能力が非常に重要になります。

感情コントロールが出来る

メーカーは以下の理不尽と向き合って仕事をする必要があります。

- 他部門のミスを尻ぬぐい

- 上司の方針転換に振り回される

- サプライヤーの納品遅延

- 縦割りで仕事をする自分勝手な他部門

「これは自分の力ではどうしようもなかった」と割り切らなくてはいけないシーンが多々あります。

他人のせいで謝罪を迫られたり、急な仕事が降ってくる度に憤りを感じていては長く働くのは困難です。

このような苦境を笑顔で前向きに乗り切れる人は、色んな部門の管理職から欲しがられ引っ張りだこになります。

メーカー営業のキャリアパス

昇進・昇給は年功序列が基本です。ジョブローテーションが前提となり、複数の担当製品・担当業務・勤務地を社員に経験させてステップアップを図る企業が大半です。

国内外・日本全国への転勤の可能性がありますので、その点は留意して入社しましょう。

離職率は比較的低いですが、近年は他業種・他分野のメーカーに転職をする方が年々増加しています。

事業分野が異なっていても営業としての働き方は似ているケースが多いので、メーカー間の転職のハードルはそれほど高くはありません。筆者も、新卒で入社したBtoBのメーカーから、全く違う事業を行っているBtoCのメーカーに転職しています。

ジョブローテーションが前提

日本の終身雇用は崩壊したとは言え、長期的に働いてもらう前提であることには依然変わりありません。

従い、会社は社員に色んな経験をさせて将来事業を牽引する人材になって欲しいと考えています。

そのため、入社時の仕事をし続けるのではなく、一般的には3~6年程でジョブローテーションをすることが多いです。

職種間異動

ジョブローテーションの形には色々ありますが、その一つが職種間異動です。

例えば、「顧客向け営業→商品企画」「ルート営業→新規開拓営業」といった形です。

社員規模が比較的小さい企業では稀に「営業→経理→再び営業」「営業→人事→再び営業」などの営業部門以外の職種に一時異動をさせる企業もあります。入社を検討している企業にどのような職種があるのかをリサーチしておきましょう。

全国転勤

メーカーは全国・海外に拠点を有していることが多く、勤務地変更を伴う異動があります。

「地方→都市部」「都市部→地方」「国内→海外」という移動を繰り返します。

これは、その地域にしか部署が無い職種がある場合や、顧客特性が地域によって異なることが背景にあります。

いずれにせよ色んな経験をさせてステップアップして貰いたいという会社の意図があります。

転職市場での価値

ご自身が具体的にどの企業に転職するチャンスがありそうであるかは、転職エージェントとの面談時に相談すれば分かります。

メーカー営業への転職

製造企業における企業数は、全国で66万3千企業。これを規模別にみると、中小企業が66万企業、大企業が4千企業

【出展:経済産業省】

日本には非常に多くのメーカーがあるため、メーカー営業職につくチャンスが十分にあります。

メーカーで営業職に就く上では特に技術的な知識を求められる訳ではありません。

それ以上に、人当たりの良さ・リーダシップ・論理的な説明能力などのスキルの方が圧倒的に重視されます。

企業の採用担当者が一番避けたいのは採用した社員が入社前後でギャップを感じて直ぐに辞めてしまうことです。

そのため、本記事で紹介したようなメーカー営業ならではの大変な点を理解した上で応募していることをそれとなくPRすることができると、非常に効果的です。

読者の皆さんはメーカー以外の業界で仕事をしていると思います。

そのため、今の業種からメーカーに転職する際の課題と訴求ポイントを把握することが重要です。

貴方の持つキャリアに応じた転職の作戦を立てましょう。

金融業界からメーカーへの転職

メーカーの仕事はお金を計算することが非常に多いです。

そのため、筆者の会社でも金融業界からの転職者が幅広い年齢層でいます。

- 経理・会計

- 原価計算

- 見積作成

- 価格交渉

- 収益試算

金融業界からメーカーへ転職した人の成功例と失敗例【中の人が語る】

商社からメーカーへの転職

メーカーのバリューチェーンの中には商社が介在しています。

そのため、商社の人はメーカーの業務を元々ある程度理解しているため、即戦力になりやすいです。

- 顧客対応力

- 社内調整力

- 外国語力

- バリューチェーンの理解

【需要増】商社からメーカーへ転職して活躍できる理由と留意事項

コンサルからメーカーへの転職

コンサルのスキルはメーカー営業として即戦力で活用できるものが多いです。

コンサルとしてのキャリアアップのために2~3年間メーカー営業の仕事をした後に再度コンサルに戻る人もいます。

- データ整理・分析力

- 事実に基づく改善提案

- 周囲に流されない芯を持った考え

コンサルからメーカーに転職した人の失敗談と成功談 | TERAO|メーカー営業への転職 (terao-business-blog.com)

工作機械メーカー営業への転職

世界の製造業を支えるマザーマシンである工作機械の営業職は人気の職種です。

以下のやりがいに共感できそうな方にはお勧めの仕事です。

- モノづくりは無くならないので長期的に働ける

- マザーマシンと言われるだけあり世界のモノづくりの基盤となる仕事

- ハードウェアの世界であり自分の仕事の成果が形となって見える

- グローバル市場のため英語を使いながら海外出張・海外駐在もあり

- 法人営業として競合他社を出し抜き担当顧客へのスペックインを成し遂げた時は最高

- 工作機械は生産品質・効率の要であり顧客企業の競争力への貢献を実感できる

半導体メーカー営業への転職

半導体を使用する製品は、スマホ・テレビ・PC・自動車・飛行機・家電など多岐にわたるため、顧客となる取引先も多くなります。

半導体メーカーの営業職に就いた場合、貴方の顧客は半導体を使用するメーカーの購買担当者と設計者です。

顧客の購買担当者とは、価格交渉・発注数量の確認・納期調整などの仕事を行います。

設計担当者とは顧客の製品に搭載して貰う上での仕様協議などを行います。

- 世界を舞台に活躍できる

- 変化が激しく単調でない

- 世の中の最新技術を支えている

- 法人営業として企業を攻略

- 給与が高い

- 福利厚生が充実

- ワークライフバランスが取れる

メーカー営業への志望動機と自己PRサンプル

![]()

メーカー営業への転職にお勧めの転職サイト

メーカーへの転職はエージェントに登録して求人を検索することがお勧めです。

何故なら、多くのメーカーは自社のHPに求人を掲載せず転職エージェント経由で応募者を募っているからです。

このような求人は一般的に非公開求人と言われています。

求人情報には応募対象者の条件が以下のように記載されています。

【必須条件】○○のスキル、経験があること。◇◇の商品に興味関心があること。

【歓迎条件】△△の資格がある方を歓迎

求人情報を見ることで、貴方が応募した場合に書類選考に通過する可能性があるか否かが分かります。

この求人情報は転職エージェントのサイト経由でしか入手できないケースが多々ありますので、ご注意ください。

しかし、転職仲介会社は無数に存在していますので、どれを選ぶべきか迷うと思います。

私自身が転職活動をした際には5つの転職エージェントに登録していました。

無料で登録ができますので、以下のリンクから是非一度確認をしてみて下さい。

BtoBのメーカーがお勧め

BtoBのメーカーがお勧め

その上で、以下の長所がある事からBtoBのメーカーへの転職をお勧めしています。

- 採用倍率が低い

- 給与が高い

- 成長産業が多い

- 営業力が身につく

- キャリアが拡がる

採用倍率が低い

AGCやクラレなどの化学メーカーが企業CMを増やしている傾向にありますが、BtoBのメーカーは一般の方には知られていません。

そのため、有名企業だからという理由で受けるミーハーな応募者がBtoCに比べると少なく、採用枠に対する応募者の倍率が低い傾向にあります。

給与が高い

キーエンス、ファナック、東京エレクトロン、レーザーテックなどBtoBのメーカーには年収1,000万円を超える企業があります。

商品の利益率が高く会社の業績が良いので社員に支払う給与が高い特徴があります。

成長産業が多い

テレビ・携帯・家電・自動車などBtoCの業界は中国・韓国系の企業にグローバル市場で圧倒され始めているのはご存じのことかと思います。

一方、産業機器、社会インフラ・半導体部品などのBtoBの企業は依然としてグローバル市場で高い競争力を保っています。

そのため、入社しても防戦一方の仕事になってしまうBtoCよりも、市場に対して攻めの仕事をできるBtoBの方が充実した仕事ができます。

半導体メーカーのお勧め転職先と海外営業への転職方法 | TERAO

営業力が身につく

BtoCの場合、ハウスメーカーなどを除けば量産品が大半のため一人一人の顧客に対してメーカーの社員が営業をすることはなく、基本的には社内の人間との仕事しかありません。

一方、BtoBの仕事は企業に対して営業を行う法人営業であり、一社一社の企業に対して丁寧な商談を進める仕事になります。

実はエンジニアであっても営業職の社員と一緒に顧客に訪問して商談を行うことが多々あります。

何故ならBtoCの商材と違って技術的な要素が強いため、エンジニアが同行して直接その場でQ&Aの対応をした方が効率が良いからです。

エンジニアだからといって営業力は不要と考えているのは間違いです。

直接顧客のニーズを聞いてより良い商品づくりに繋げることはビジネスマンとして重要なスキルであり、何よりも達成感があって楽しいです。

また、自然とコミュニケーション能力・プレゼン能力が高まるというメリットもあります。

キャリアが拡がる

BtoBメーカーは大きく分けると素材メーカー・部品メーカー、機器メーカー、完成品メーカーに分けられます。

BtoBメーカーで転職するケースとしては、素材メーカーから部品メーカーなど、他の業態に転職することも一般的です。

元々お客さんだった企業に転職するという方も沢山います。

お客さんの仕事・発注元の仕事は今の仕事をしている中である程度分かってくるので、転職しても即戦力として活躍ができるからです。

更に、前述のとおり業態を跨いだ転職の機会が豊富にあり、人生を通して安定したキャリアを歩むことが可能な点が大きな魅力です。